なぜ仮想環境が必要なのか?

プログラミングをする際は、そのアプリ専用の仮想環境を作って開発をします。

開発環境やら仮想環境やら色々あるな・・・と思ったかもしれませんが、ここからは簡単なので安心してください。

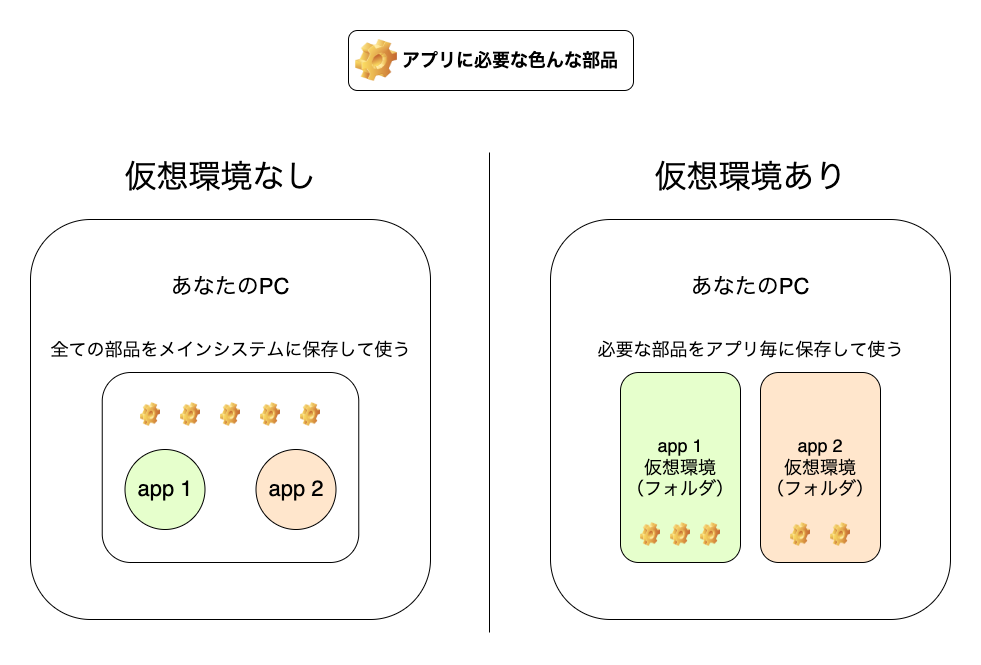

なぜ仮想環境が必要なのかを画像にしました。

仮想環境があれば、どのアプリでどの部品が使われているか分かったり、アプリが不要になった時にそのフォルダを消すだけで、不要な部品も同時に削除することができます。

モジュールとは?

何かの機能を指しています。

算数で例えてみましょう。

- 三角形の面積を計算してくれる機能(モジュール)

- 正方形の面積を計算してくれる機能(モジュール)

- 面積を求める色んな計算式モジュールの集まり(パッケージ)

- 面積だけでなく、算数や数学の色んな計算式(パッケージ)がセットになっているもの(ライブラリ)

モジュールが集まったものがパッケージ、パッケージがセットになったものがライブラリです。

仮想環境の作り方

仮想環境を作るツールはいくつかあるのですが、このサイトではPythonに元から組み込まれている「venv(ブイエンブ)」を使っていきます。

ここからは、Visual Studio Code(VScode)のターミナルを使ってやっていきましょう!

まだVScodeを持ってない方は「Visual Studio Code公式ページ」からダウンロードしてください。

VScodeを開くと、上のメニューに「Terminal(ターミナル)」と書いてあるはずなので、そこから「New Terminal」を開いて下さい。macの場合「command + J」でも起動できます。

するとVScode内にターミナルが出てきますのでそこで操作していきます。

仮想環境用のディレクトリを作成

パソコンのどこかに仮想環境用(アプリ用)のディレクトリ(フォルダ)が必要なので作っておきます。

分かりやすいのでデスクトップに作っちゃいましょう。

MacBook:~ NOIZMOON$ cd desktop

MacBook:desktop NOIZMOON$ mkdir app1このコマンドでは「cd desktop」でdesktopに移動して、「mkdir app1」でapp1というディレクトリを作成するという操作をしています。mkdirは「make directory(メイク・ディレクトリ)」の略です。

app1に仮想環境を作成

デスクトップにapp1というディレクトリを作成できたので、次はapp1の中に仮想環境を作っていきます。

仮想環境を作るコマンドは「python -m venv 仮想環境の名前」です。

この記事では、仮想環境の名前を「myenv(マイエンブ)」とします。

MacBook:desktop NOIZMOON$ cd app1

MacBook:app1 NOIZMOON$ python -m venv myenvこのコマンドだけで仮想環境の作成ができます。あとは今作った仮想環境を有効化しましょう。

「source 仮想環境の名前/bin/activate」で有効化できます。

$ source myenv/bin/activateすると、先頭に(myenv)と表示されたと思います。

(myenv) MacBook:app1 NOIZMOON$Djangoで開発をしている時は、必ず先頭に(仮想環境名)がついた状態で開発しましょう。

pipコマンドを覚える

仮想環境でPythonのパッケージをインストールしたり削除したりするには「pip(ピップ)」というコマンドを使います。ピッピじゃありません笑

「pip install パッケージ名」で指定したパッケージをインストールすることが出来ます。

以前「homebrew」や「pyenv」を使ってインストールした時と似ていますね!

先頭で何を使ってインストールするかを指定し、installの後に名前を書くという構造になっています。

$ brew install *****

$ pyenv install *****

$ pip install *****では、出来たてホヤホヤの仮想環境に何が入っているか「pip list」で確認してみましょう。

(myenv)$ pip list

Package Version

---------- -------

pip 20.2.3

setuptools 49.2.1

WARNING: You are using pip version 20.2.3; however, version 22.2.2 is available.

You should consider upgrading via the '/Users/ユーザー名/Desktop/myenv/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.バージョンは違うかもしれませんが「pip」と「setuptools」が入っていると思います。

さらに初期状態の仮想環境には、古いpipとsetuptoolsが入っていると思うのでWARNINGが出ているはずです。

WARNINGが出てなければ最新なので次の項目へ進みましょう!

このWARNINGには「pipが古いからアップグレードを検討してね〜」という内容が書かれているので、アップグレードしちゃいます。

(myenv)$ pip install --upgrade pip setuptoolsこのコマンドは「pip」と「 setuptools」の2つを同時にアップグレードしています。

もう一度pip listで確認するとWARNINGが消えているはずです。

(myenv)$ pip list

Package Version

---------- -------

pip 22.2.2

setuptools 65.3.0仮想環境作成手順まとめ

この一連の作業はやってたら慣れるので、無理に覚える必要はありません。

最初のうちは、メモ帳にメモしておいてコピペで使っちゃいましょう!

# ディスクトップに移動

$ cd desktop

# app1のディレクトリを作成

$ mkdir app1

# app1に移動

$ cd app1

# myenvという名前の仮想環境を作成

$ python -m venv myenv

# myenvを有効化

$ source myenv/bin/activate

# pipとsetuptoolsをアップグレード

(myenv)$ pip install --upgrade pip setuptoolsまとめ

- 開発をする時は仮想環境を作成する

- アプリごとに仮想環境を作成する

- 先頭に(env)が表示されている状態で開発する

- 開発環境作成の手順は無理に覚えず最初はコピペでOK

次は、ちょっと寄り道してVScodeを日本語化したり便利にしていきます。